Nous sommes aux côtés d’Aslı Erdoğan et de tous les co-inculpé.e.s journalistes et défenseur.e.s des droits humains poursuivi.e.s en Turquie, pour défendre leurs vies, la liberté d’expression et les droits démocratiques.

Sur les cinq continents, en 2016, artistes, auteurs et autrices, intellectuel.les, défenseur·se·s des droits humains, associations, éditeurs et éditrices, se sont mobilisé·e·s pour exiger la libération de la romancière Aslı Erdoğan emprisonnée en Turquie le 16 août, pour avoir écrit quatre articles dans le journal Özgür Gündem. Grâce à la mobilisation, cette grande figure de la démocratie dans son pays est sortie de prison le 29 décembre 2016.

Mais alors qu’elle est aujourd’hui en exil, le procès à son encontre continue et s’accélère soudainement. Aslı Erdoğan a tout d’abord été accusée de « tentative de destruction de l’unité de l’État », d’« appartenance à organisation terroriste » et de « propagande terroriste », incriminations passibles de la prison à vie.

Il y a un mois, le Procureur a renoncé aux deux premiers chefs d’accusation et a retenu celui de «propagande terroriste ». Il a requis une peine de prison pouvant aller jusqu’à 9 ans. Et contre les rédacteurs en chef du journal et Eren Keskin, présidente de l’Association des droits de l’Homme, des peines allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement.

Le 14 février 2020 aura lieu une nouvelle audience, annoncée précipitamment.

Nous rappelons que les quatre articles d’Aslı Erdoğan incriminés ont été publiés en 2016 dans un journal légal, Özgür Gündem, qui, même si il a été interdit depuis, n’a pas été alors poursuivi pour ces parutions. Ces mêmes articles ont été publiés et édités en plusieurs langues par plus de douze maisons d’édition et sur divers supports, et ont fait l’objet de lectures publiques. Sommes-nous toutes et tous complices de « propagande terroriste » ?

« La Turquie a lancé une guerre totale contre les Droits humains, la littérature et pire encore, la CONSCIENCE », vient de nous écrire Aslı Erdoğan en lançant un appel à la solidarité.

Nous, soussigné·e·s, appelons à condamner sous toutes les formes possibles ces atteintes directes et inacceptables à la liberté d’expression et aux droits démocratiques.

Nous appelons à la solidarité avec Aslı Erdoğan et les co-inculpé·e·s dans ce procès, et au-delà, avec toutes les femmes courageuses particulièrement menacées aujourd’hui, ainsi que toutes celles et ceux qui, en Turquie, continuent à s’exprimer au risque de leur liberté.

Cet appel est lancé à l’initiative de l’Alliance des Femmes pour la Démocratie, des Éditions des femmes-Antoinette Fouque et de la rédaction de Kedistan.

Premier.e.s signataires :

ActuaLitté (la rédaction), Laure Adler (journaliste), Joseph Andras (auteur), Igor Babou

(universitaire), Ella Balaert (écrivaine), Sophie Bassouls (photographe), Anne Emmanuelle Berger (universitaire) Gérard Biard (journaliste), Dominique Blanc (comédienne), Izabella Borges (universitaire, traductrice), Paule du Bouchet (écrivaine, éditrice), Sophie Bourel (comédienne), Sonia Bressler (philosophe, présidente de l’AFFDU), Carmen Castillo (cinéaste), Chantal Chawaf (écrivaine), Hélène Cixous (écrivaine), Etienne Copeaux (historien), Marie Darrieussecq (écrivaine), Zehra Doğan (artiste, écrivaine), Alicia Dujovne Ortiz (écrivaine), Annie Ernaux (écrivaine), mouvement FEMEN, Dominique Grange (chanteuse), Sterenn Guirriec (comédienne, metteuse en scène), Bülent Gündüz (cinéaste), H/F Île de France, Hijos Paris, Francesca Isidori (journaliste, directrice artistique), Sylvie Jan (France-Kurdistan), Emmanuel Lascoux (helléniste), Philippe Le Duc (artiste scénographe), Joëlle Le Marec (universitaire), Nathalie Léger-Cresson (écrivaine), Lio (chanteuse, actrice), Catherine Malard (le dire et l’écrire), Carole Mann (sociologue, women in war), Valérie Manteau (écrivaine), Claire Mauss-Copeaux (historienne), Mengue M’Eyaà (présidente Mouvement civique des femmes du Gabon), Jacqueline Merville (écrivaine, artiste), Daniel Mesguich (acteur, metteur en scène), Ümit Metin (l’ACORT), Anna Mouglalis (actrice), Denis Péan de Lo’jo (musicien), PEN club français, Emmanuel Pierrat (avocat, écrivain), Titi Robin (musicien), Agnès Rosenstiehl (écrivaine, illustratrice), Tony Rublon (amitiés kurdes de Bretagne), Fabienne Servan Schreiber (productrice de films), Tardi (auteur, dessinateur), Marina Vlady (actrice), Catherine Weinzaepflen (écrivaine), Laurence Zordan (philosophe, écrivaine).

Appel publié dans l’Humanité le dimanche 2 février 2020

Manifestons notre solidarité avec Aslı Erdoğan menacée de 9 années de prison en Turquie avec d’autres co-inculpé.e.s qui ont usé de leur liberté d’expression. Vous pouvez signer ce texte ici

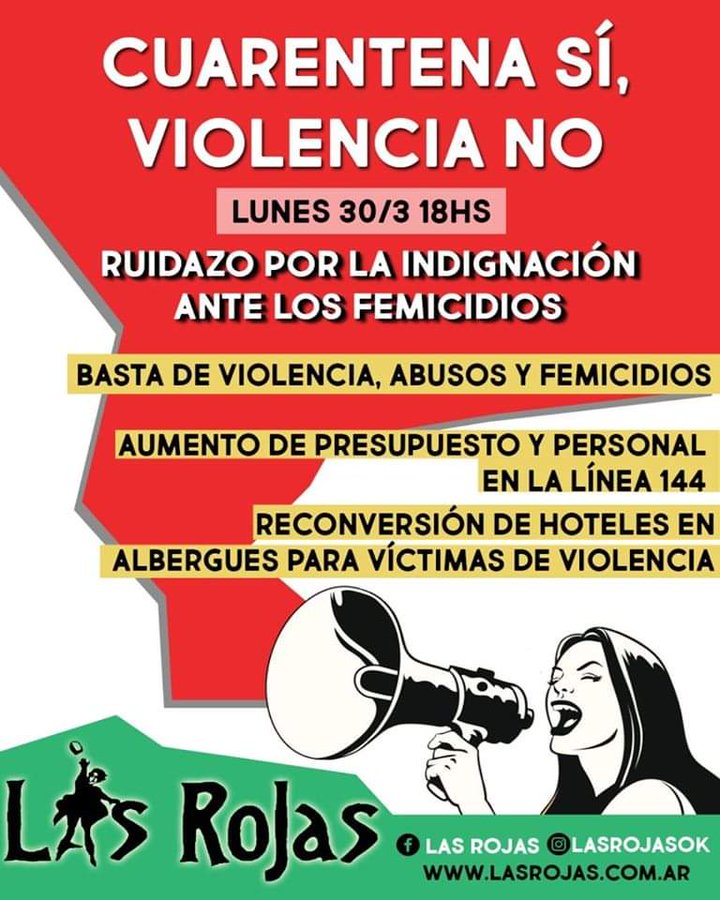

En cas de suspicion de violence conjugale, appelez le 3919

En cas de suspicion de violence conjugale, appelez le 3919

Delphine Remy-Boutang( à gauche), Michèle Idels (au centre), Elvire Duvelle-Charles (à droite) © JFD- François Tancré/ Silvina Stirnemann/Laure Bourdon Zarader

Delphine Remy-Boutang( à gauche), Michèle Idels (au centre), Elvire Duvelle-Charles (à droite) © JFD- François Tancré/ Silvina Stirnemann/Laure Bourdon Zarader