Aung San Suu Kyi a été libérée

Après des années de répression de la dictature militaire et de lutte du peuple birman, Aung Sans Suu Kyi est enfin libérée.

Elle est autorisée à se déplacer librement, et à se présenter aux élections législatives partielles du 12 avril 2012. Sa candidature a été enregistrée le 18 janvier 2012.

Appel à manifester pour la libération de Aung San Suu Kyi

Novembre 2010 – Communiqué

Antoinette Fouque et l’Alliance des Femmes pour la Démocratie appellent, avec le collectif d’associations rassemblé par Info Birmanie, à se rassembler pour la démocratie en Birmanie, samedi 13 novembre à 14h45 sur le Parvis de la Mairie de Paris.

Combattante de tous les instants pour la démocratie dans son pays, alors qu’elle est emprisonnée ou en résidence surveillée la majeure partie du temps depuis 1989, Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix, ne peut pas être instrumentalisée par la junte au pouvoir, qui organise une démocratie de façade et continue de tenir enfermés des milliers d’opposants.

Pour être solidairement à ses côtés depuis près de vingt ans maintenant, nous connaissons son courage, la force de son engagement et de ses liens avec le peuple birman, son intelligence humaine et politique, nous savons que toute liberté gagnée sera l’occasion pour elle de s’exprimer et d’agir pour les buts qu’elle a toujours poursuivis – démocratie, non-violence, paix entre les différentes communautés -, et d’encourager davantage encore celles et ceux qui aspirent, dans son pays et partout dans le monde, à une réelle démocratisation;

Vingt ans de solidarité avec Aung San Suu Kyi, un rappel

En 1991, alors qu’Aung San Suu Kyi est assignée à résidence depuis 1989, et que la junte militaire ne reconnaît pas la victoire éclatante de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), aux premières élections libres, Antoinette Fouque lance une pétition internationale, et publie en urgence Se libérer de la peur, préfacé par François Mitterrand et Vaclav Havel.

Dans ce livre, qui venait de paraître en Angleterre à l’initiative de son époux Michael Harris, la leader démocrate raconte et explique, à l’occasion de plusieurs articles et discours, son engagement et les valeurs qui guident celui-ci.

Constamment réédité par les Editions Des femmes-Antoinette Fouque, Se libérer de la peur est toujours disponible ; il est un document exceptionnel puisque son auteure a été depuis lors presque constamment interdite d’expression.

Le 10 décembre 1991, le prix Nobel de la Paix est décerné à Aung San Suu Kyi. La junte l’autorise à quitter la Birmanie pour la cérémonie, mais en lui interdisant d’y revenir. Elle refuse ce chantage, et son mari et ses fils reçoivent la distinction internationale à Oslo ; Antoinette Fouque est à leurs côtés.

A partir de 1994, élue au Parlement européen, Antoinette Fouque multiplie les interventions au Parlement et dans la presse. « Aung San Suu Kyi ne cède pas, ne trahit pas. Elle est vivante, elle lutte, elle nous appelle. Jusqu’à quand, encore, cette femme-courage et son peuple pourront-ils supporter d’être bâillonnés et martyrisés ? Quand nous déciderons-nous à les aider fermement, et à faire triompher, réellement, nos idéaux communs ? » (au Parlement européen, Strasbourg, juin 1995)

De retour de la conférence de Pékin (Conférence mondiale sur les femmes, septembre 1995), où elle a fait partie de la délégation de l’Union européenne, elle rencontre Aung San Suu Kyi à Rangoon, chez elle où elle est assignée à résidence.

En mars 2005, lors de la réunion Pékin + 10 à New York, l’Alliance des Femmes pour la Démocratie (AFD) fait adopter un appel pour sa libération, remis aux délégations de tous les pays représentés.

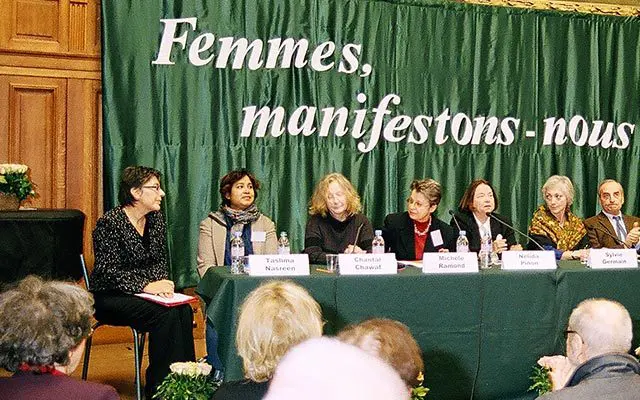

Les 4 et 5 novembre 2006, le colloque international « Femmes de mouvements, hier, aujourd’hui, pour demain », organisé à la Sorbonne par l’AFD et l’Institut d’enseignement et de recherche en sciences des femmes, est dédié à Aung San Suu Kyi. Un représentant du gouvernement birman en exil y prend la parole.

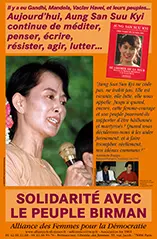

En septembre-octobre 2007, lors de la « révolution safran » (soulèvement des bonzes puis de la population birmane), un contact de quelques instants a pu s’établir entre Aung San Suu Kyi et les manifestants. Antoinette Fouque lance une nouvelle pétition. « Il y a eu Mandela, Vaclav Havel et leurs peuples… Aujourd’hui, Aung San Suu Kyi continue de méditer, penser, écrire, résister, agir, lutter… » (Publicité en dernière page du Monde du 30 septembre-1er octobre 2007)

De 2007 à 2010, la complicité passive ou active de la plupart des grandes puissances laissent toute latitude à la junte pour organiser son pouvoir dictatorial et corrompu. Pour que jamais le silence ne retombe, Antoinette Fouque et l’AFD mobilisent à de nombreuses occasions, aux côtés de personnalités et d’associations ; en particulier lors du procès intenté à Aung San Suu Kyi en 2009, dans le but de la maintenir en résidence surveillée jusqu’aux élections absolument non-démocratiques de novembre 2010.

Grâce à la présence de quelques diplomates occidentaux, ce procès est une nouvelle occasion pour la « Mandela birmane » de faire savoir au monde qu’elle est en effet pensante et agissante, malgré de si longues années d’enfermement et de souffrances. Peu après, Aung San Suu Kyi et la LND refusent toute participation aux pseudo-élections, dont elle-même était d’ailleurs constitutionnellement exclue.

Ses ami-e-s de Birmanie et du monde entier attendent sa libération le 13 novembre, date théorique de la fin de sa condamnation de 2009, sans illusions mais dans l’espoir. Celle qui a été privée de voir grandir ses deux enfants a déjà annoncé qu’elle chercherait à dialoguer avec les jeunes générations…

« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur… » ASSK

Aung San Suu Kyi, née en 1945, diplômée d’Oxford en philosophie, sciences politiques et sciences économiques, fondatrice de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) en Birmanie, affronte avec un courage exemplaire, sans violence, l’une des pires dictatures de la planète. Un pays interdit depuis plus de trente ans aux organisations humanitaires comme aux journalistes, et où règnent la torture, l’insécurité, la misère et la peur.

Fille d’Aung San, héros national de l’indépendance assassiné en 1947, elle rentre en 1988 en Birmanie pour soigner sa mère gravement malade. La Birmanie qu’elle retrouve est elle aussi très malade et Aung San Suu Kyi réalise alors ce qu’elle avait intuitivement pressenti dès avant son mariage, lorsqu’elle écrivait à Michael Aris, son futur mari : « Je ne te demande qu’une chose, si jamais mon peuple a besoin de moi, c’est de m’aider à remplir mon devoir envers lui. »

Cette année-là, elle prend pour la première fois la parole en public devant plusieurs centaines de milliers de personnes, puis elle parcourt inlassablement son pays soumis à la loi martiale. En juillet 1989, elle est assignée à résidence à Rangoon, condamnée au silence et à un isolement complet. En mai 1990, son parti remporte une éclatante victoire aux élections mais la junte militaire n’en tiendra aucun compte.

En 1990, elle reçoit le prix Thorolf Rafto pour la défense des droits de l’homme décerné par la Norvège et le prix Sakharov pour la liberté de pensée décerné par le Parlement européen.

Le 10 décembre 1991, le prix Nobel pour la paix faisait connaître son combat au monde entier et l’Alliance des femmes pour la démocratie lançait un appel international.

La publication en France par les Editions des femmes en 1991 du livre Aung San Suu Kyi « Se libérer de la peur » est un geste de solidarité qui vise à intensifier la mobilisation internationale pour obtenir sa libération.

« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur : la peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent, et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime… Dans sa forme la plus insidieuse, la peur prend le masque du bon sens, voire de la sagesse, en condamnant comme insensés, imprudents, inefficaces ou inutiles les petits gestes quotidiens de courage qui aident à préserver respect de soi et dignité humaine. Un peuple assujetti à une loi de fer et conditionné par la crainte a bien du mal à se libérer des souillures débilitantes de la peur…

Dans un système qui dénie l’existence des droits humains fondamentaux, la peur tend à faire partie de l’ordre des choses… Mais aucune machinerie d’État, fût-elle la plus écrasante, ne peut empêcher le courage de resurgir encore et toujours, car la peur n’est pas l’élément naturel de l’homme civilisé. » A.S.S.K.

« Comme des enfants qui auraient peur du noir, en ces sombres temps, le parler de Suu Kyi nous éclaire. »

« Si la peur, d’Est en Ouest, peut être aujourd’hui considérée comme universelle parce que simplement humaine, alors la fidélité à soi, le respect de l’autre, l’effort inlassable, la résistance acharnée, l’action humblement quotidienne, le sens des responsabilités, de la dignité, la sagesse d’Aung San Suu Kyi « l’indomptable » peuvent aussi devenir, par sa lutte exemplaire, des vertus universelles, elles aussi simplement humaines.

L’ascèse quotidienne par laquelle, chaque jour dans l’épreuve, le courage et la sagesse triomphent de la peur et de la folie destructrice, c’est le don non violent qu’Aung San Suu Kyi fait, à nous et au monde, et que nous devons savoir accepter pour tenter de l’arracher à l’ombre et au silence de sa prison, et la rendre à ceux qui l’aiment et ont besoin d’elle. » Antoinette Fouque, Passages, décembre 1991.

Le 15 juin 1995, avant la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin, Antoinette Fouque, députée européenne depuis un an, déclarait lors d’une session du Parlement européen :

« Aung San Suu Kyi ne cède pas, ne négocie pas, ne trahit pas. Elle est vivante, elle lutte, elle nous appelle. (…) Jusques à quand, encore, cette femme-courage et son peuple pourront-ils supporter d’être baillonnés et martyrisés ? Quand nous déciderons-nous à les aider fermement et réellement à faire triompher nos idéaux communs ? »

Sur le chemin du retour de Pékin, elle fait une halte par Rangoon pour rencontrer Aung San Suu Kyi, qui peut alors, pour une courte période, recevoir des visites. Elles parlent longuement de la Conférence sur les femmes, de la démocratie et du bouddhisme, des investissements étrangers, de la prostitution et de la force des femmes…

Le 30 mai 2003, dans le nord de la Birmanie, Aung San Suu Kyi et des militants de son parti échappent à une attaque. Arrêtée peu après, elle est placée au secret. Depuis, gardée en permanence par des militaires, elle vit totalement isolée du monde extérieur.

Au colloque organisé par l’Alliance des Femmes à la Sorbonne le 4 novembre 2006 et dédié Aung San Suu Kyi, Monsieur Ang Kuo représentant en France le Conseil National de l’Union de Birmanie nous a dit :

Madame Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, a 61 ans, le 19-06-06. Elle est détenue dans son propre pays depuis onze ans sous ordre de la junte militaire au pouvoir illégal. Elle est à ce jour la seule lauréate du prix Nobel de la paix à être privée de liberté et à vivre comme prisonnière d’opinion en Birmanie

Nous pouvons, maintenant, constater que l’assignation à résidence d’Aung San Suu Kyi est, cette fois, pire que les précédentes. Même le Prof. Paulo Sergio Pinheiro, Rapporteur Spécial des Droits de l’Homme de l’ONU et le Dr. Ismail Razali, Envoyé Spécial du Bureau du Secrétaire des Nations Unies, n’ont plus le droit d’entrer en Birmanie et de rendre visite au Prix Nobel de la paix birman depuis 2003. Même le Ministre des Affaires Etrangères de Malaisie, Mr. Syed Hamid Albar, envoyé spécial de l’ASEAN, s’est vu refuser par la junte une visite à Madame Aung San Suu Kyi lors de sa visite officielle à Rangoon qui a été abrégée brutalement, le 24 mars 2006, selon l’AFP. Enfermée, surveillée, muselée, elle nous fait cependant entendre son appel constant à soutenir le combat non-violent de son peuple: Mesdames et Messieurs, c’est un très grand honneur et privilège pour moi de me faire aujourd’hui l’écho de la voix de Madame Aung San Suu Kyi, prisonnière d’opinion et de conscience en Birmanie, et de pouvoir vous inviter à faire en sorte que, oui, Mesdames et Messieurs, «notre liberté serve la sienne »!

Voir aussi le site des éditions des femmes